GitHub Copilotを使ってみた感想と活用法

はい、hebiです。

GitHub Copilotがどんなものなのか気になっていたので、実際に使ってみました。その体験をこの記事でご紹介します。

GitHub Copilotの設定

それでは、GitHub Copilotの設定方法についてご紹介します。

以下の手順に沿って設定を進めていきましょう。

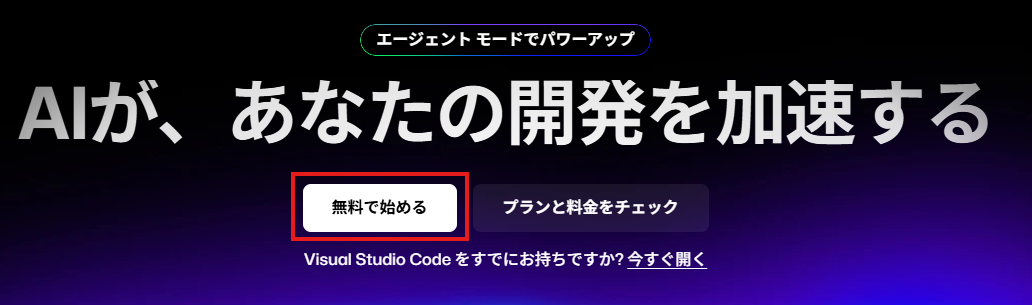

以下のURLからGitHub Copilot登録画面へ遷移します。

「無料で始める」を選択します。

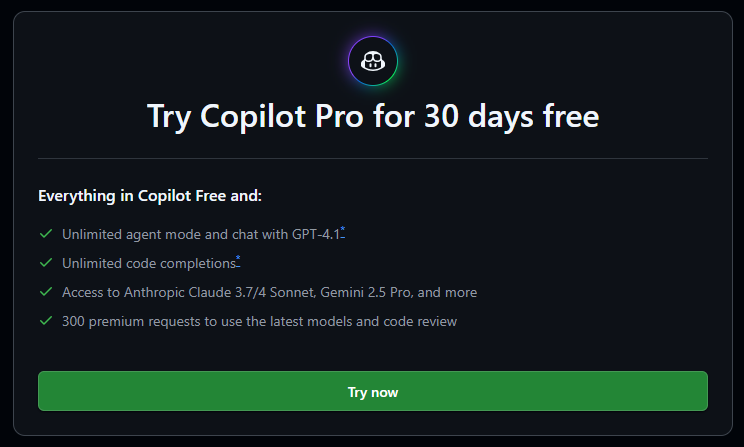

「Try now」を選択します。

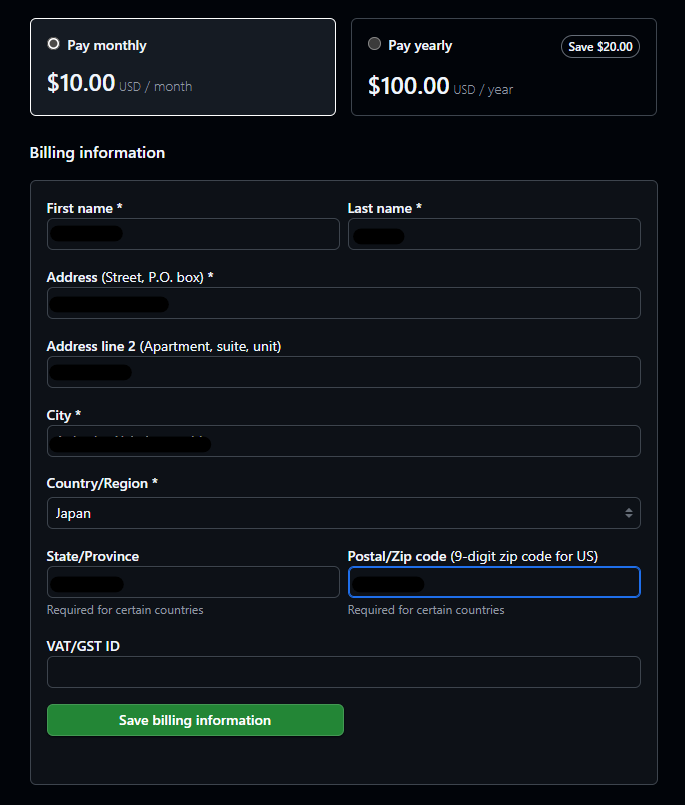

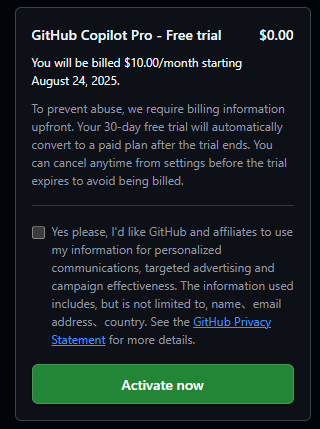

Pay monthlyを選択して住所を入力します。30日間のトライアルです。不要であれば設定解除を行ってください。

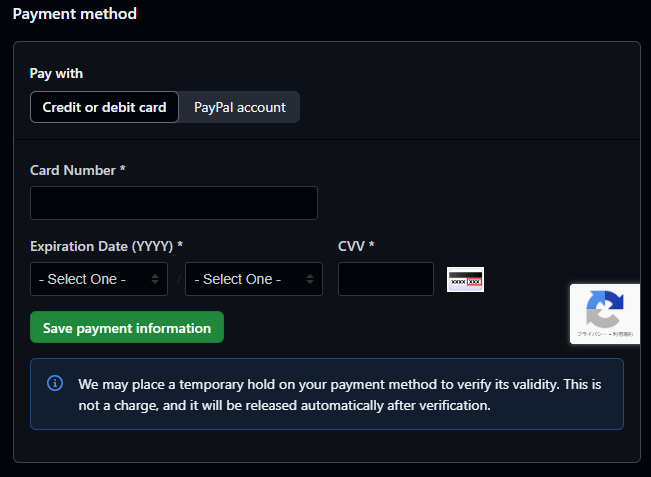

クレジットカード情報を入力します。

問題なければ「Activate now」を押下。

解約方法はこのページにまとめているぞ!

VSCodeの拡張機能から「GitHub Copilot」と入力します。

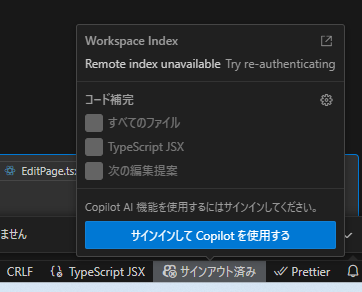

「サインアウト済み」から「サインインしてCopilotを使用する」を選択します。

「GitHubで続行する」を選択します。

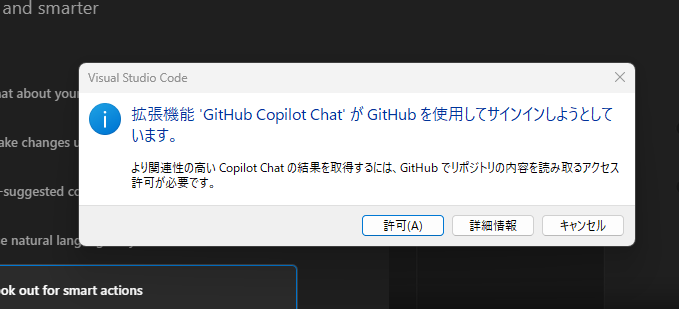

アクセス許可画面が表示されるので「許可」ボタンを選択します。

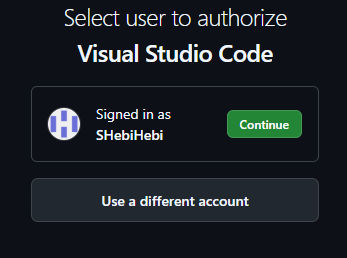

ブラウザ側が起動するので、対象のGitHubのアカウントの「Continue」を選択します。

以上でGitHub Copilotの設定完了です。

VSCodeで使ってみよう

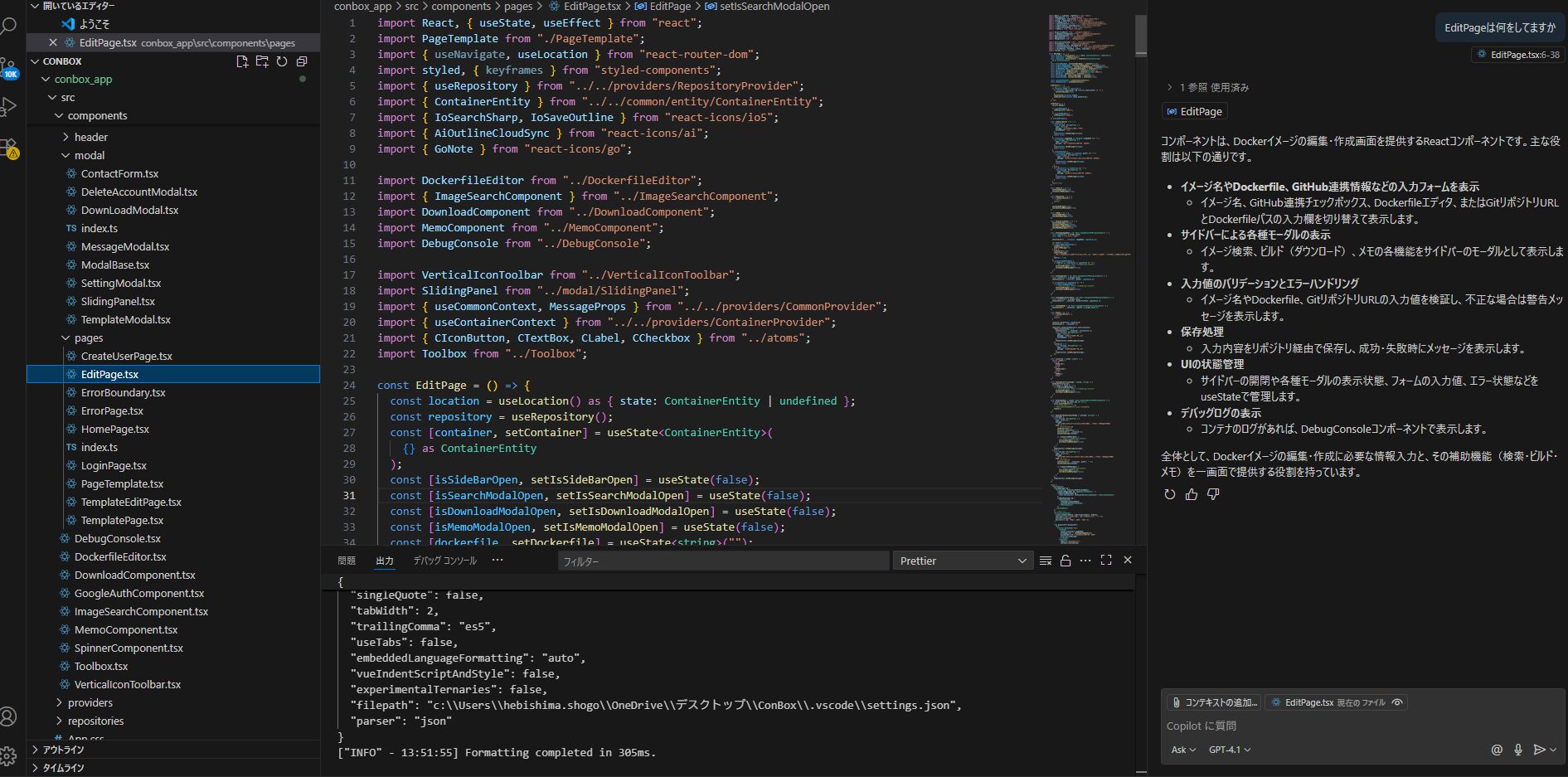

実際にVSCodeでGitHub Copilotを使ってみた画面は、以下のような見た目です。

開いているコードに対して右側のチャット欄から質問を行えます。

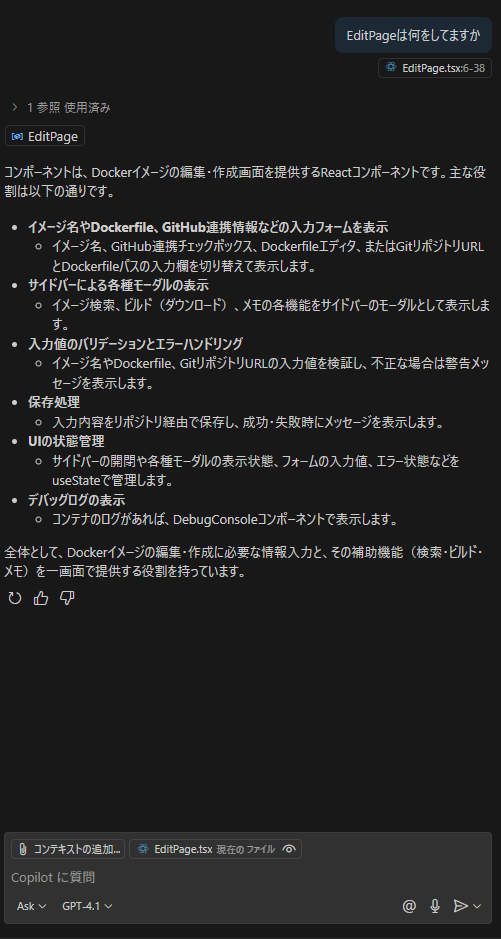

「EditPageは何をしてますか」と質問してみました。

DockerFileを管理するWebサービスの編集画面について回答をもらえました!

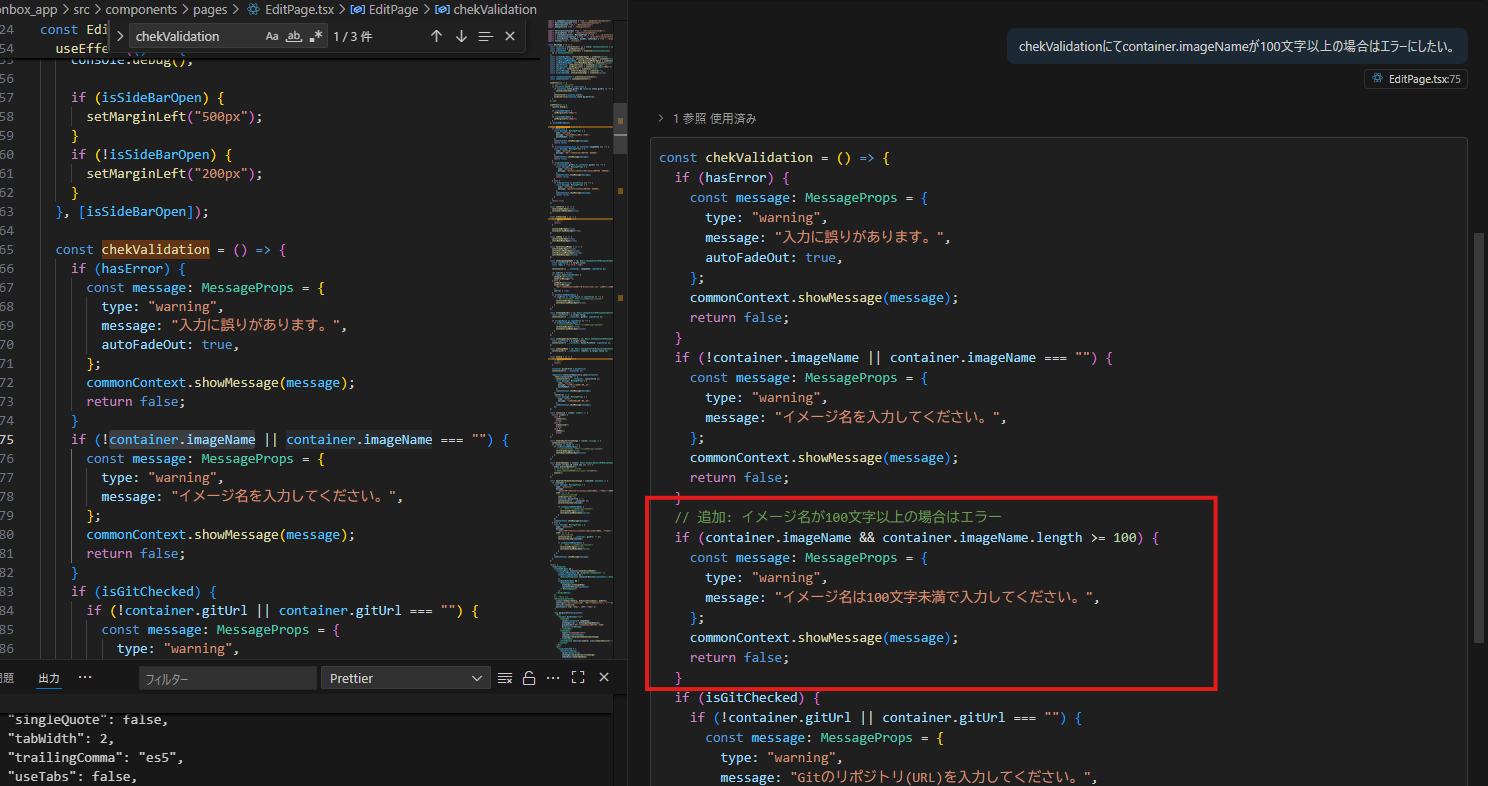

次に「chekValidationにてcontainer.imageNameが100文字以上の場合はエラーにしたい。」と実装方法を聞いてみました。

完璧な回答ですね

さらに驚くべきは、コメントを入力するだけで、それに応じたコードを自動で提案してくれる点です。

たとえば「イメージ名が100文字以上の場合はエラー」とコメントすると、その仕様に合ったコードが提示されました。

実際の様子は、以下の動画をご覧ください!

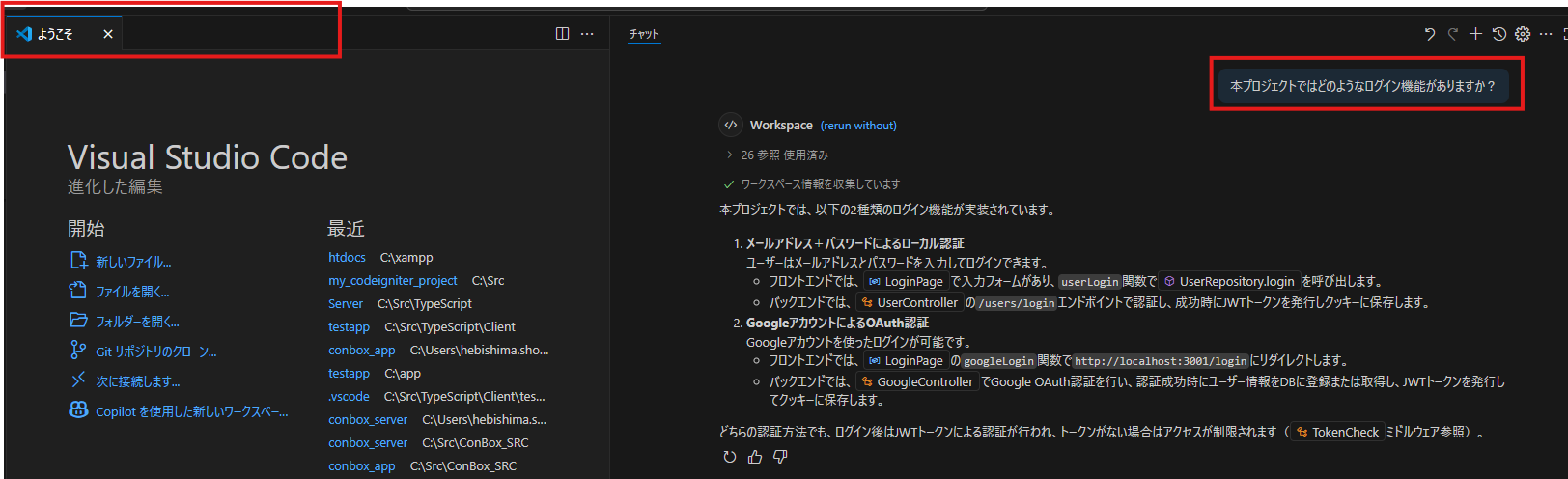

ワークスペース全体に対して質問することも可能です。

例えば、このプロジェクトではどのようなログイン機能があるのか?と質問したい場合は、ソースコードを閉じた状態で質問するとワークスペースを収集して回答してもらえます。

「ローカル認証」「GoogleアカウントによるOAuth認証」があると回答もらえました。

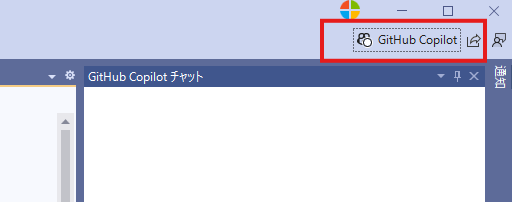

Visual StudioでのGitHub Copilotの設定

私はC#の開発も行っているため、Visual Studio 2022でのGitHub Copilotの設定方法についても、この記事でご紹介したいと思います。

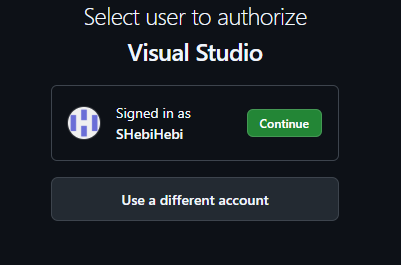

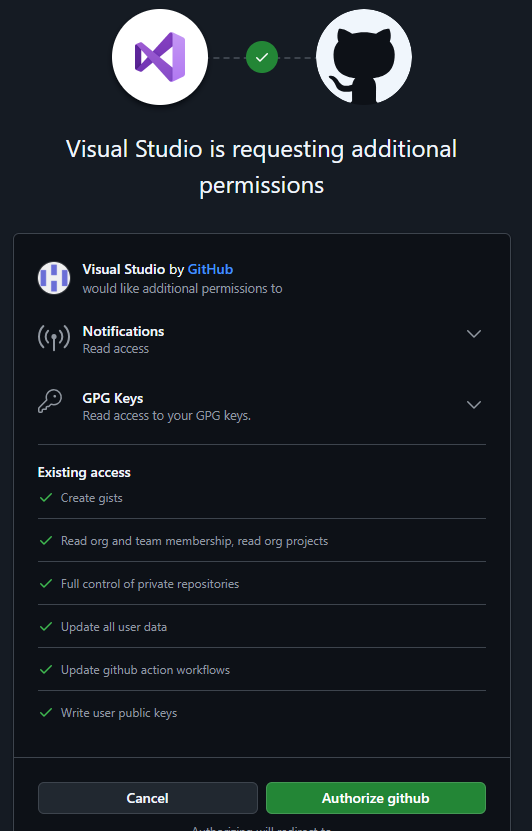

ブラウザが立ち上がるので認証を行ってください。

以上で設定完了です。

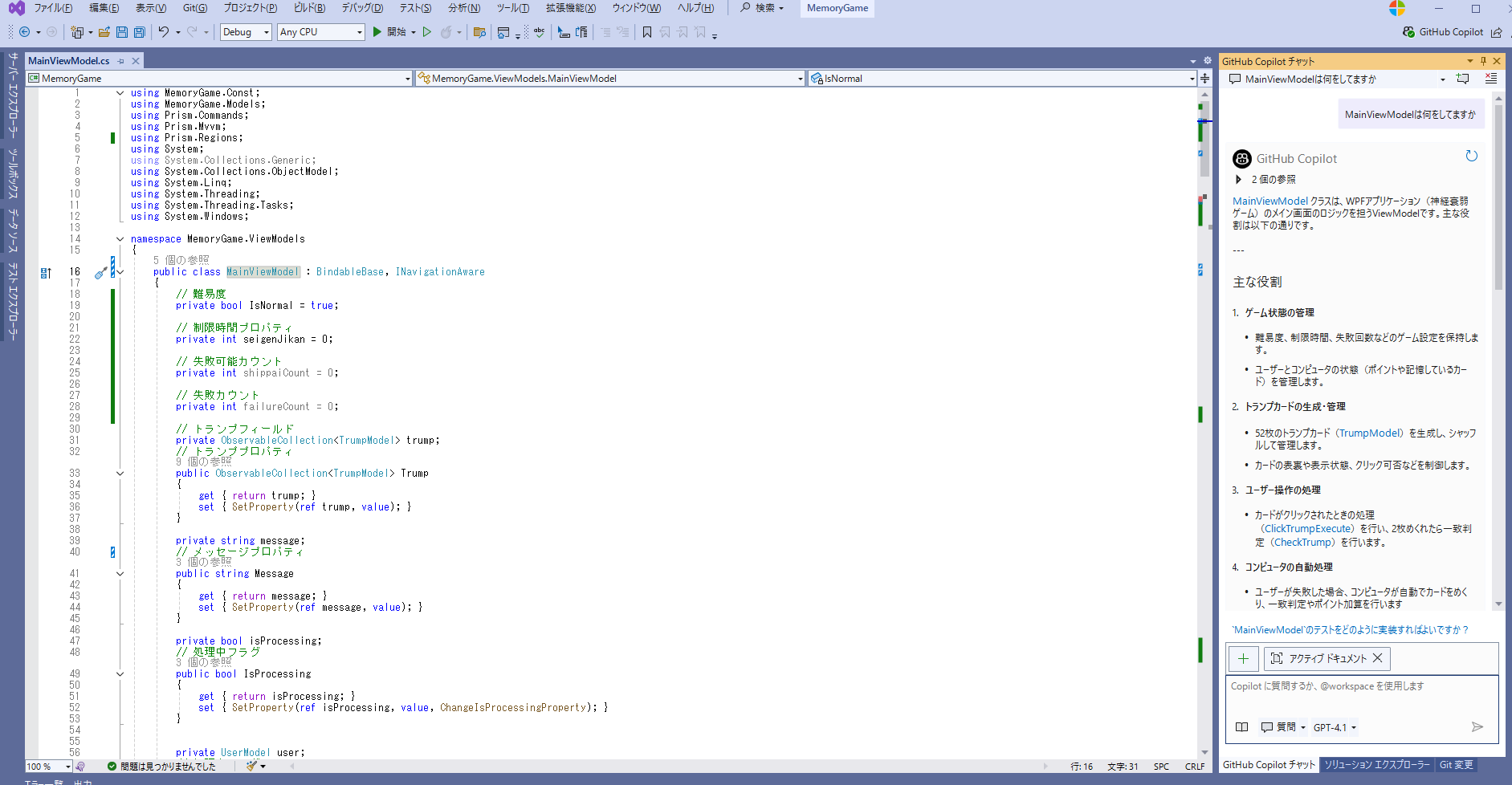

Visual Studioで使ってみよう

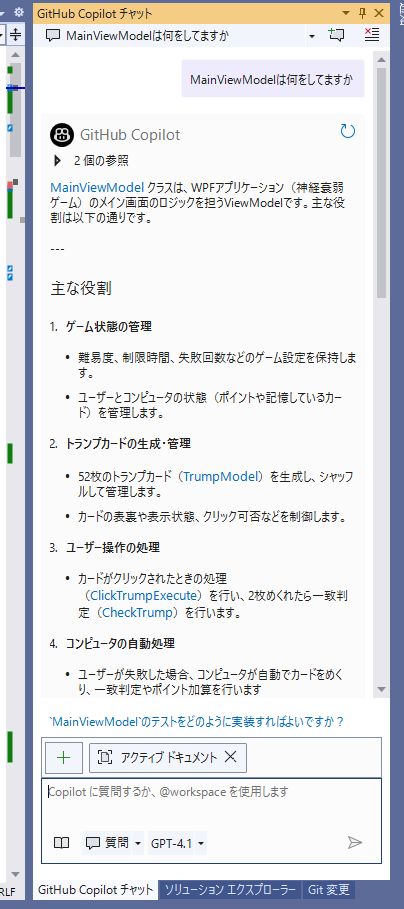

GitHub Copilotを使ってみた画面は、以下のような見た目です。

「MainViewModelは何をしてますか」と質問してみました。

「MainViewModelは何をしていますか」と質問してみたところ、神経衰弱ゲームのメインとなるViewModelの役割について、丁寧な回答が返ってきました。

VSCodeとは異なり、クラスや関数へのリンクも自動で挿入されており、非常にわかりやすいです。

コメントからコードを提案する機能も、VSCodeと同様に利用可能ですが、今回は割愛します。

解約手順

GitHub Copilotの解約手順について説明します。

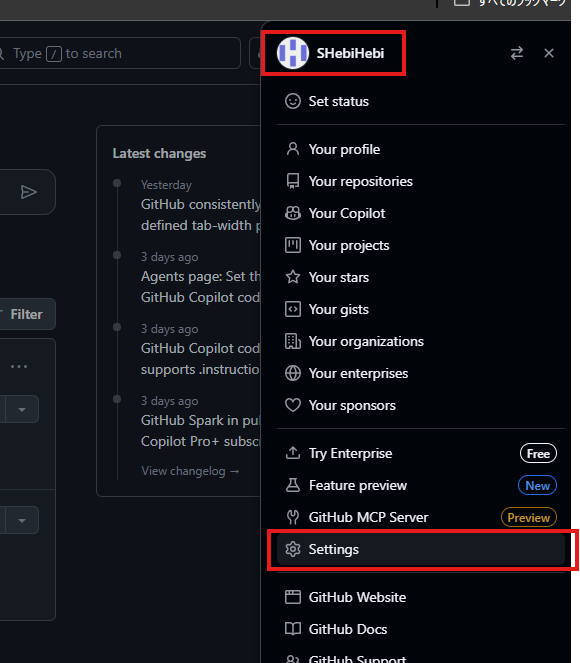

GitHubにログインしアカウントのメニューから「Settings」を選択します。

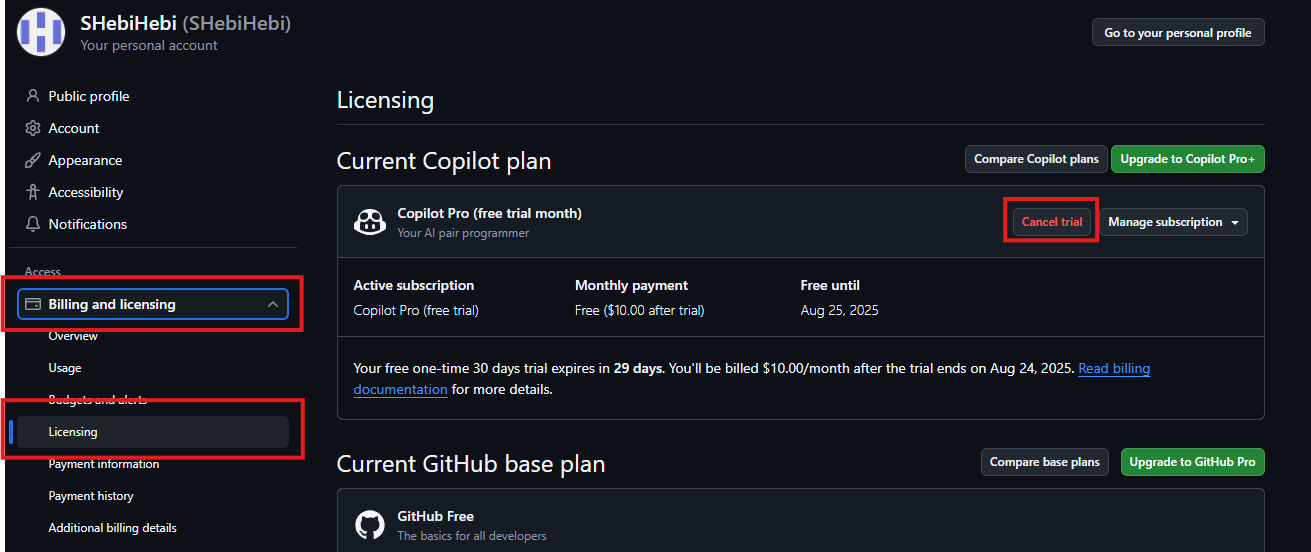

Billing and licensing > Licensingを選択し、「Cancel trial」を選択します。

UIが変わる場合もあるのじゃ。その場合は場所の特定を頑張るのじゃ!

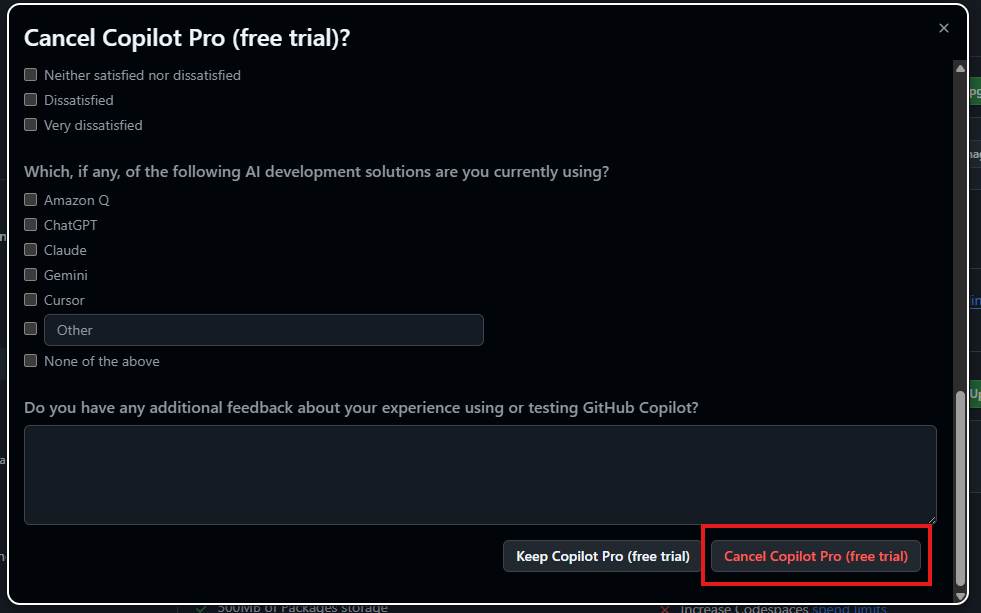

解約理由や現在利用しているその他サービスなどのアンケートに回答して、「Cancel Copilot Pro (free trial)」を選択します。

以上で解約完了です。

最後に

GitHub Copilotを使ってみて、開発のハードルが大きく下がると感じました。

これまでは、ChatGPTなどのWebサービスにコードを貼り付けて質問しながら進めていましたが、Copilotは開発エディター内でそのままアシストしてくれるため、作業効率が格段に上がります。

さらに、提案されるコードは品質が高く、バグの発生も減る傾向があり、全体的なコードクオリティの向上にもつながると感じました。

プログラミングに不慣れな方から経験者まで、幅広い層におすすめできるツールです。

ぜひ一度試してみてください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました